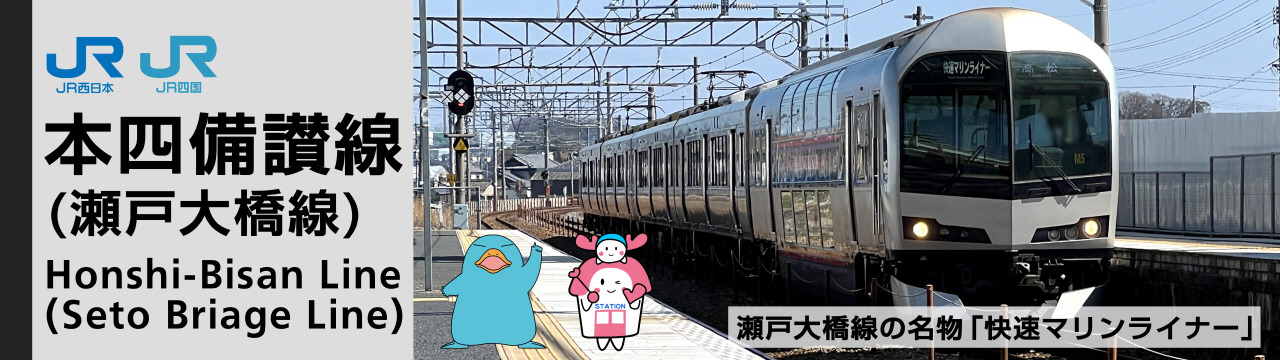

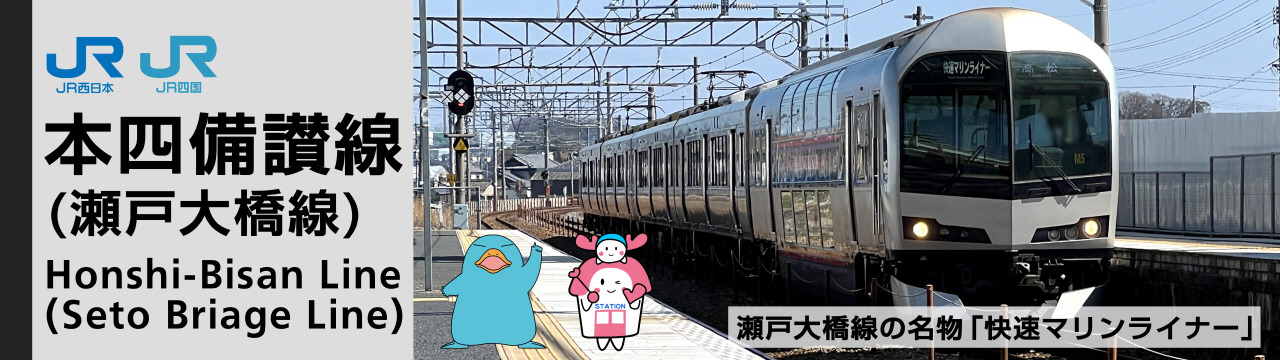

本四備讃線(瀬戸大橋線)

作成 2025年5月16日

本四備讃線(ほんし-びさんせん)は、岡山県倉敷市の茶屋町駅を起点に、瀬戸大橋を経て、香川県綾歌郡宇多津町の宇多津駅に至る鉄道路線。1988年に開通した瀬戸大橋を経由する壮大な本州四国連絡鉄道で、岡山都市圏と高松都市圏を含め、日本の大動脈として幅広く活用されている。かつて存在した宇高連絡船の代役を担っている。

普段はJR西日本・JR四国が定めた「瀬戸大橋線」を使用するため、正式名称となる本四備讃線を案内することは殆どない。児島駅を境に、茶屋町駅方面をJR西日本が、瀬戸大橋を含めた宇多津駅方面をJR四国が運行を行っている。

スペック情報

駅一覧

本四備讃線を走る列車

寝台列車を除き、宇野線を通る特急列車は全て、JR四国の列車が使用される(岡山駅と四国方面の連絡に使用)。

本四備讃線で使用される列車は、茶屋町駅で接続する宇野線からの連続扱いである。今までは国鉄車両が幅を利かせていたが、2023年7月から227系電車を段階的に投入し、随時、既存の旧式列車の置き換えを行っている。これとは別に、快速マリンライナー用に使用する223系電車・5000系電車も本四備讃線を利用しており、本州と四国を結ぶ幹線で新旧入り混じった多種多様な列車をたくさん見ることが出来る路線と言える。

本四備讃線あれこれ

いわゆる瀬戸大橋区間は、全ての特急列車と快速マリンライナーが通るものの、児島駅と宇多津駅・坂出駅の道中には停車駅が無い。宇野線方面から続いてきたJR西日本の普通列車も児島止まりであるため、実質的に普通列車の運行はない。

1988年3月のダイヤ改正地点では、茶屋町駅と児島駅の間しか利用できず、瀬戸大橋の道路部分(E30瀬戸中央道)が開業した4月10日から正式な運用を開始している。

なお、これに合わせて宇高連絡船の使命は終了したものの、瀬戸大橋の道路部分の通行料が極端に割高だったこともあり、宇野港と高松港の間を行き来する宇高航路は、2010年代までは根強い需要が残っていた(ETC普及策の観点から導入された休日1,000円高速や、その後の全国高速道路共通料金制度への転換などが、廃止の決め手となっている)。

終点は宇多津駅だが、その少し手前に坂出駅方面へ分岐する短絡線があり、快速マリンライナーと高松行きの特急列車は、その部分を使ってショートカットする。この短絡線は宇多津駅の駅設備扱いであり、運賃に関しても宇多津駅経由で計算される。

将来の四国新幹線整備構想に対し、本四備讃線を流用して新幹線を通せるよう、予め、通常の在来線よりも少し広めに用地や橋梁内の空間を確保している。

接続する他の路線

JR西日本レポート JR四国レポート

このサイトは管理人・hiroによって運営されています。

Copyright (C) hiro all rights reserved.