E2山陽道あれこれ

設計要領

北側を走るE2A中国道と異なり、瀬戸内海沿いの主要都市を結ぶ高速道路であるだけあり、トンネルを多用するなどしてE2A中国道特有の急激なカーブを極力減らしている。そのため、一般論としては時速100キロでの走行を担保しているが、長距離トンネルや事故が起きやすい場所を中心に速度規制や車線変更規制を実施していることが多い。

また、地形上の理由から、本来は時速100キロで設計するべき箇所を、時速80キロにスケールダウンする形で建設している箇所もある。特に、中国地方の主要都市が集中する広島県内は、殆どの場所が時速80キロに抑制され、その割に代替交通となるバイパス道路の整備が不完全であるため、東広島~広島都市圏までは繁忙期を中心に渋滞が起きやすい。

こうした設計上の欠陥を補うため、E2山陽道が混んでいる時は、E2A中国道へ逃げることも検討したい。

【設計速度100キロ】

志和~西条の交通量は概ね5万台と、気をつけて走行すればどうってことないはずだが、この区間こそ、実はE2山陽道では史上最悪の渋滞多発ポイントになっている。理由は、

この2つが重なり、通常ではあり得ないほどの交通量(6~7万台・旅行速度50キロ以下)に達する。そもそも、ココはそうした事態が見込まれていた場所。なぜ、片側3車線・時速100キロ設計にしなかったのか、疑問が残る。

この条件が満たされれば、北側を通るE2A中国道よりかは、寧ろ宇部下関線を利用する方が得策である。逆に、広島・岡山方面から新山口・宇部・下関を通過して北九州・福岡・大分へ連続走行する場合、接続先のE2小郡バイパス・E2山口宇部道路が無料となっている関係上、遠距離逓減制の絡みで料金が高く付く恐れがある(NEXCO西日本がE2A中国道工事の関係で通行止めにする際、宇部下関線を特例で乗り継ぎさせる場合を除く)。

【山陽新幹線と立体交差】

【山陽本線と立体交差】

【その他の在来線・民鉄と立体交差】

歴史編

最後に開通した三木小野インターから山陽姫路東インターをもって、E2山陽道本線としては全線開通したことにされている。しかし、廿日市JCTから大竹JCTの部分は国道2号広島岩国道路を現道活用の形で流用しているに留まり、山口市(新山口地区)から宇部市に至っては、別の国道・主要地方道バイパスで迂回した上で宇部下関線へ乗り継ぎをするなど、完全な形でE2山陽道本線が一本に繋がった訳ではない。

1982年に初のE2山陽道である竜野西インターから備前インターが開通。兵庫県西播地域と岡山県の一部地域に過ぎなかったが、道路整備が不完全だった国道2号と、それを迂回する岡山ブルーラインとの組み合わせで比較的好評だった。その後、E2山陽道の延伸工事が繰り返され、1997年に三木小野インターから山陽姫路東インターが開通したことで、本線が一本化。つまり、最初に開通したのは兵庫県だが、最後に開通したのも兵庫県ということに。

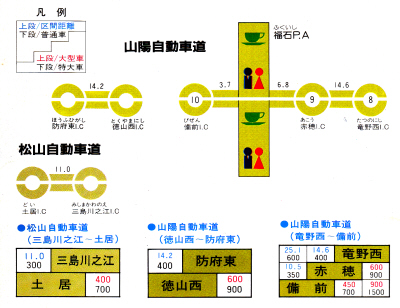

1986年当時の道路施設協会発行の高速道路ガイドマップより。

当時はE2A中国道の全線開通を優先していたため、E2山陽道は飛び地だらけだった。

前述の高速道路ガイドマップ(1986年7月地点)では、最初に開通した龍野西インターから備前インターの番号が1つ繰り上がっており、「龍野西→8」「赤穂→9」「備前→10」と設定されていた。これは、発行当時はE2山陽道・木見支線(明石海峡大橋・E28神戸淡路鳴門道接続)との分岐が予定されておらず、後付けで木見支線との分岐点である三木JCTが追加されたことの名残である。

このサイトは管理人・hiroによって運営されています。

Copyright (C) hiro all rights reserved.