E32・E56高知道あれこれ

作成 2022年12月4日

更新 2025年1月13日

1990年開通当時の川之江JCT付近の空中写真

(国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスより)

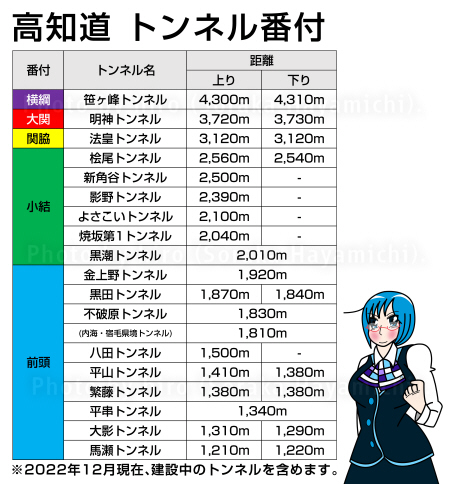

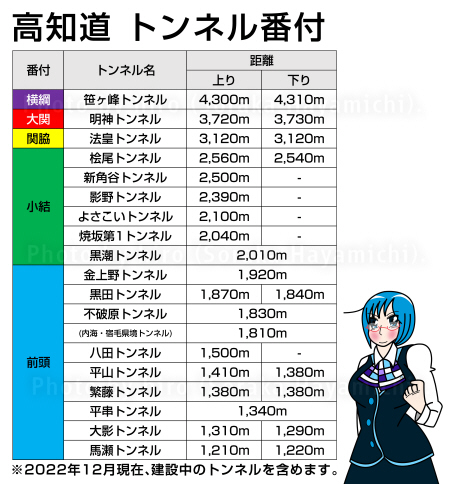

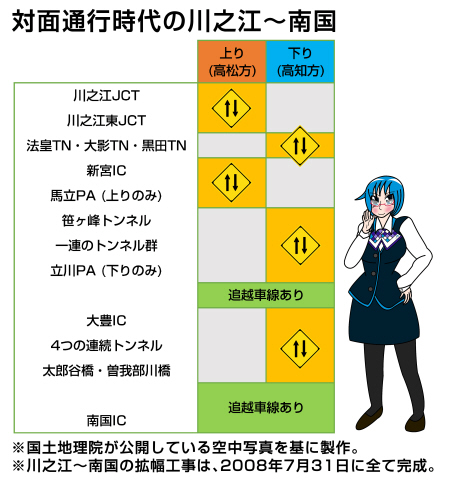

序盤の川之江JCTから南国インターまでの道中は、前述の通りに四国山地をヨコ方向に貫くという非常にハードな路線であるため、1987年の開通当初から大部分で対面通行による暫定運用となっていた。設計にあたっては地形的な事情から、下り方向での対面通行を前提としつつ、インターチェンジやパーキングエリアの立地場所に応じて拡幅箇所が入れ替わるように考慮されており、4車線化した現在でも、当時の痕跡が数多く残されている。

高松方面との連携において、交通量増大や対面通行による激突事故などから早い段階で4車線化が実現した川之江JCT~南国・高知インター間に対し、高知インターより西側は対面通行がしばらく残る。大半の車両は高知インターで大きく分散され、高知~須崎に関しても「時間的信頼性の確保」「事故防止」「ネットワークの代替」3点に対して、執筆地点で特に問題視されていないため。

須崎西インターより西側は、全線無料自専道として運用・建設されており、高岡・幡多地域を通る国道56号が抱える諸問題(リアス式海岸沿いを通ることによる、南海トラフ沖地震時の大津波による被害・異常気象時における物資輸送の足止め危機・救急車の移動が困難etc)を解消するバイパス扱いで整備される。ちなみに、須崎西インターと四万十町中央インターの間は、元々は旧・日本道路公団が整備・供用する計画だったものが、国土交通省の手によって整備される方針に切り替わったため、四国地方では数少ない「新直轄方式」での採用となった(他の無料自専道と大差なし)。

また、須崎西インター以降は本線上の休憩施設が全く設けられず、追加設置の予定もない。国土交通省や高知県では、インター出口から数分圏内で到達可能な道の駅の利用をお勧めしている。

(みちまるくんの話)単刀直入に言わせてもらうと、素で分からんなぁ。

(あすか)ベルリンの壁かな?

平成の大合併に伴う副作用。元々は四万十市(旧・中村市)が先に出来たが、その後で同じ四万十川流域沿いの自治体が合併して「四万十町」が発足。インターチェンジの案内も、当初は「影野」「窪川」といった旧地名が設定されていたものの、正式名称で「四万十町○○インター」と名付けられたことから、他県人にしたら何のことやら……と困惑する事態になっている(個人差)。四万十川ブランドが大事とは言え、道路案内に混乱を来してまで守る必要あるのだろうか。

太平洋沿いに面する高知県は、同じく太平洋に面する大分・宮崎県と地形や気象が似ており、道路事情もどことなくそれに近い部分がある。

1998年~2002年までは、現在の新須崎トンネルの部分が一般道路扱いで先行開通。

2002年~2007年に、御手洗川~池ノ内の部分が一般道路扱いで先行開通。

2007年~2009年にかけて、新須崎TNの隣にかわうそTNが開通し、池ノ内~下分が一旦閉鎖。

御手洗川~池ノ内に城山TNが開通し、そちらに一般道路が移動。

高知道接続のため、一時的に御手洗川~池ノ内が閉鎖される。

2009年3月を以て須崎東インターと接続。

一本通しで道の駅すさき隣まで自専道で行けるようになった。

2011年3月以降、須崎西インターを新設し、中土佐・四万十市方面の高知道と接続。

一時的に使っていた東詰仮出入口は廃止され、自専道一本通しで移動できるようになりましたとさ。fin.

他の四国横断道並行路線と異なり、須崎道路はかなり特殊な生い立ちをしている。市街地の混雑解消が本題ではあるものの、当初は純粋なバイパス道路として整備されることになっていた。だが、後にE56高知道(四国横断道・阿南四万十線)の並行路線に組み込まれたことで、事業計画の変更を余儀なくされる。

須崎道路は一般道と自専道の組み合わせで整備されることになったが、いきなり2本柱に整備するのは予算の都合上、難しかった。そのため、最初に自専道となる部分を一般道路扱いで先行開通させ、ある程度繋がったところで、正式な一般部を段階的に整備・供用することになった。そのため、一部の道路施設には、当時の一般道路として運用していた頃の痕跡が残されている。

須崎中央インター(旧・池ノ内)入口ランプが不自然に広いのは、当時はココから一般道バイパスが始まっていたため。

四万十市と宿毛市の間に、まるで陸の孤島のように開通している四国横断道の並行路線・E56中村宿毛道路だが、2022年の地点では独立した自動車専用道路として扱われており、案内も「E56中村宿毛道路」といった具合で、E56高知道ではないことを強調している。但し、今後、四万十町~四万十市が接続した暁には、混乱を避ける目的から、標識の上でE56高知道に編入する可能性もあり、含みは持たせている。

このサイトは管理人・hiroによって運営されています。

Copyright (C) hiro all rights reserved.